チャツボミゴケ公園・駐車場?巡回バスは?穴地獄まで歩いてみた。

こんにちは!前橋市在住のRikoです。

今回は、群馬県中之条町のチャツボミゴケ公園をご紹介します。平成29年に国の天然記念物となっています。

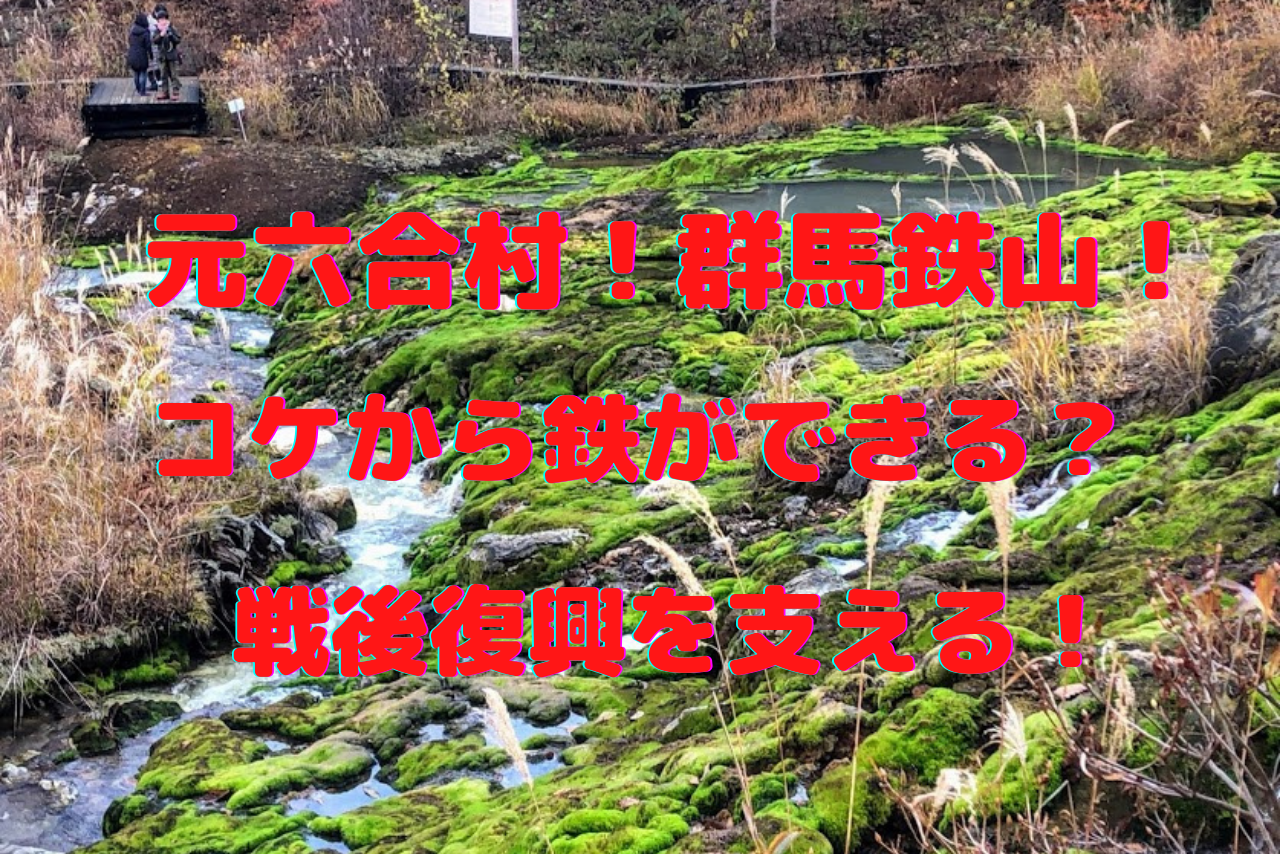

ここは、元六合村です。昭和18年からは、群馬鉄山があり、戦後の復興を支えました。そんな群馬鉄山の歴史やコケから鉄ができる不思議?草津温泉からの道のりをご紹介しますね。

チャツボミゴケ公園・駐車場?巡回バスは?穴地獄まで歩いてみた。

草津温泉の北に、尻焼温泉と野尻湖で有名な六合村(くにむら)が、ありましたよね。平成22年に中之条町に編入されたんですね。(北毛のことは、わからずにゴメンナサイ!)

長野と新潟の県境までが、中之条町となっていますね。チャツボミゴケ公園は、元六合村にありますので、草津温泉からは、約20分11㎞となっています。

合わせて行きたいのは、旧太子駅(おおしえき)です。群馬鉄山で、採れた鉄鉱石は、汽車で川崎の製鉄所へ運ばれました。

太子駅の駅舎が再生され、鉄鉱石を積み込んだホッパー棟と列車の車止めが奇跡的に残っていました。ぜひ、見学してみて下さいね。

↓旧太子駅の案内はこちらです!

それでは、群馬鉄山が出来たきっかけから見ていきましょう。

群馬鉄山(群馬鉱山)の歴史⇒チャツボミゴケ公園?

戦況が悪化してきた昭和18年、鉄鉱石を採るために軍部から開発が指示されました。

(日本鋼管が鉱業権を取得)

当時、開発に関わった山本さんのお話では。

「鉄鉱石を採らないと日本が戦争に負けてしまう。」ということで、鉱山の技術者や作業員が、日本中から群馬へ手伝いに来たそうです。

多い時には700人くらいの方が集まったそうです。昭和19年から40年まで、約20年間、鉄鉱石を採掘しました。

昭和20年1月、群馬鉄山から最初に鉄鉱石が運び出されましたが、出荷先の川崎の製鉄所は、空襲で稼働できず、戦争の役には立ちませんでした。

その後、国内2番目の鉱山として、300万トンの鉄鉱石を算出し、戦後復興を支える役目を果たしました。

昭和20年代には、最大で2000人くらいの方が働いていました。六合村の人口からすると大変な賑わいだったそうです。

海外との競争におされ、また、良質な鉄鉱石が採れなくなり、昭和40年に閉山となりました。閉山から50年余、チャツボミゴケで再び脚光を浴びることに!

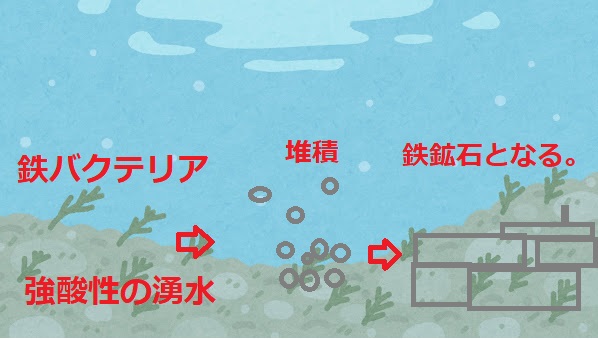

コケから鉄?なぜ鉄鉱石が採れたの?

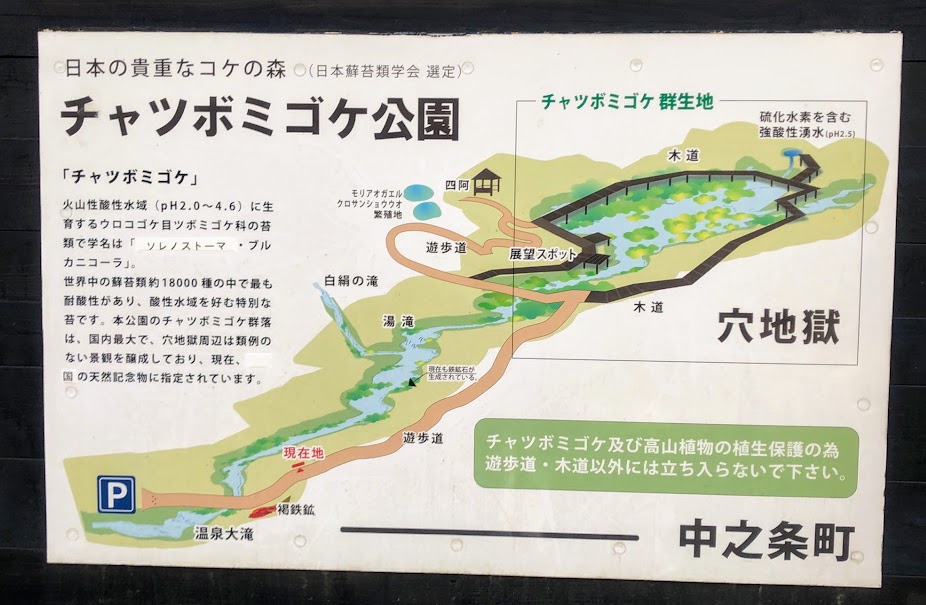

チャツボミゴケは、強い酸性の水で育つ珍しいコケです。この辺は、6.2ヘクタールにチャツボミゴケが繁殖しています。

草津温泉と似た強酸性の水が、穴地獄周辺から、ボコボコ湧き出しているわけですね。この強酸性の湧水の中には、鉄バクテリアが多く含まれています。

これを取り込んだチャツボミゴケが枯れて堆積します。長い年月をかけて鉄鉱石になったというわけです。

平成29年に国の天然記念物となりました。

チャツボミゴケのことは、しばらくの間、忘れ去られていましたが、平成29年に国の天然記念物に指定されました。

自然の働きで鉄鉱が生成される仕組みを観察できる貴重な場所として認められました。戦後70余年、軍用鉱山が天然記念物となり、人々の癒しの場となりました。

紅葉の赤にコケの緑が映える場所です。

草津温泉~チャツボミゴケ公園までの道はどんな感じ?

ナビで見ると20分11㎞です。草津温泉の天狗山付近を下りこみます。広い道から狭い山道に入ったり、アップダウンを繰り返しながらの道のりです。

狭い山道は、対向車に気をつけて、看板通りに進んで行きましょう。狭い山道に慣れていない方は、ゆっくりめに運転していきましょう。

来園日は、11月3日です。紅葉には、遅い感じでした。

草津温泉~チャツボミゴケ公園

草津温泉~太子駅

こちらの区間は、紅葉が素晴らしかったです。紅葉を楽しみながらのんびりドライブできます。(Rikoは助手席の人)

紅葉というと日光のいろは坂ですが、そのような渋滞はありません。とにかく、のんびり風景を味わうことができます。

チャツボミゴケ公園・駐車場は?巡回バス発着所は?

駐車場は?無料です。巡回バスは?

駐車場は、第3駐車場、第2駐車場とあり、一番近くが、第一駐車場となっています。おおよそですが、第3は広く100台くらい、第一でも50台くらいと思います。

11月3日13時入場でしたが、すんなり第一駐車場へ入れました。GWやお盆、また10月の土日などは混雑するかもしれないですね。

帰りは、一方通行なので、直売所前を通り過ぎて進みましょう。

屋根付きの休憩所の隣が、穴地獄へのマイクロバスの発着所です。道の前に、受付の棟と直売所があります。狭い範囲なので、迷うことはありません。

受付は?入園券は?

受付の棟がありますので、こちらで入園券を購入しましょう。入園券は600円です。

(バスに乗る乗らないは関係なく)(小学生以下無料)

チケットとA5の10ページの冊子がいただけます。1年間有効のスタンプラリーとなっています。中之条町の12か所の名所や温泉の割引・サービスが受けられます。

旧太子駅に行かれる場合は、こちらのチケットで入場料200円のところ無料になりますので、お忘れなく!

売店の奥にトイレがありますので、こちらで済ませましょう。

到着する穴地獄バス停留所にも、簡易式トイレがあります。

巡回バスは、コロナ対策で11人までとなっています。集まり次第、出発になるようですので、乗って待っていましょう。

乗車時間は2分くらいです。2台のマイクロバスでピストン運行されていました。

穴地獄のバス停まで、歩いてみた。

駐車場から、穴地獄のバス停までが1㎞、そこから穴地獄までが300mです。受付の方に聞くと、行きは坂なのでバスで行って、帰りを歩く人が多いそうです。

今回は急ぐ旅ではなく、草津温泉に宿泊です。紅葉を見ながらてくてく歩くことにしました。運動靴がいいですね。出来れば水分と雨具兼防寒着があると安心です。

↑バス乗り場の裏手に登山道入り口があります。

↑登山道は、バスが運行する舗装された道ではなく、山の中です。紅葉がキレイで、森林浴になります。

舗装された道を横断するところが2か所あります。そこは、バスが通りますので、注意しましょう。アラカンのRikoが普通に歩いて20分で、穴地獄停留所まで行くことができました。

これから、チャツボミゴケ公園・穴地獄へ向かいます。

穴地獄のバス停からの案内はこちらです。

遊歩道をまっすぐ行くと木道になります。そこが、穴地獄ですね。

穴地獄への300mはこのような坂ですが、マットが敷いてあり、歩きやすいです。

コケ以外あまり期待はしていなかったのですが、川のせせらぎと紅葉がとても素晴らしく、登りの疲れを感じさせないくらいでした。

まずは、大滝があります。

川のせせらぎに落ち葉がひらり!

木道に近づいてきました。コケもモコモコです。

近くで見ると緑色がキレイで、モコモコ感がかわいいくて癒されます。

穴地獄の木道は、それほど広い範囲ではないので、余裕があれば、時計回り、反時計回りと歩いてみましょう。

こちらが穴地獄で、チャツボミゴケの群生地です。動物が落ちると出られなくなってしまうことからこのように言われます。

穴地獄は、山に囲まれた谷のようになっています。時間は13時30分程です。反時計回りで写真をたくさん撮りましたが、どれも逆光でボツでした( 一一)。

写真を撮るなら午前中がいいかもしれません。

少し高いところにあるあずまや(四阿)近くから見下ろすと、こんな感じです。周りの白い木、白樺でしょうか?これもキレイです。

↑このようなところから鉄鉱石が採れたようです。

帰りの道も、日光が照らされてきれいでした。コケより遊歩道の川が気に入ってしまいました。

下りはこんな感じです。奥に見える山と青空が雄大でした。帰りはバスを利用しました。14時には駐車場に到着です。

穴地獄のバス停から穴地獄を往復する時間はゆっくり見ても40分くらいと思います。

それぞれの体力と目的で違うと思いますが、行き帰りに40分+写真撮影やのんびり時間という目安になればと思います。

駐車場と穴地獄バス停は、歩いて20分ほど、巡回バスでは、乗車時間2分です。

受付の方とお話。その当時の作業員の方はどこに?

当時の作業員の方は、家族単位で来ていたようです。近くに宿舎や分校もあったそうです。草津の町からは、山の道を通るとそれほど遠くなく、町から通った人もいたようです。

いずれにしても過酷な環境だったように思います。この時代の山の中に、農業や林業以外の仕事があったということは働く人にとって、とてもいいことだったと思います。

夏は、コケが茶色になってしまうので、紅葉の時期がちょうどよいそうです。冬は、積雪が1mくらいになるそうです。

戦時下の草津温泉は?

1944年(昭和19)東京の国民学校の児童3500名が、草津温泉へ疎開していました。

地元の青年たちは、戦場に出征、旅館の経営者も群馬鉄山などの軍需産業に勤めました。

1945年(昭和20)一井旅館、大東館など多くの旅館が海軍病院の病室として使われました。終戦後は、海軍病院解散。疎開児童帰京となりました。

おそらく、勤労奉仕、学徒動員、児童の疎開の受け入れなど、戦時下は、旅館の経営どころではなかったように思われます。

アクセス・冬季閉鎖・入場時間に気をつけましょう!

冬季は閉鎖となり、開園期間5月下旬から11月末です。

受付時間は5月~9月は9時から3時 10月、11月は2時30分となります。

紅葉の時期は、2時30分までに受付をしましょう。

中之条町のHPはこちらです。↓開園期間や受付時間について、事前に確認しておきましょう。

特に穴地獄周辺では、13時過ぎには、日が陰ってきますので、早めがいいかと思います。

まとめ

チャツボミゴケ公園は、コケと酸性の水で、鉄鉱石を作り出す場所です。ここで、昭和19年から20年間、たくさんの方が働き鉄鉱石を採掘しました。

旧太子駅から川崎の製鉄所へ運ばれ、戦後復興を支えました。

私は、群馬県人ながら群馬鉄山を初めて知りました。東毛・中毛からは、なかなか北毛のことはわからないものですね。

草津温泉や四万温泉に行かれた折には、ぜひ、足をのばしてみて下さいね。

手軽なハイキングコースとしておススメです!

春にはレンゲツツジが3000本。

夏は、避暑や周辺のハイキングができます。

秋は、コケの緑と紅葉が映えます。

冬は、スノーシューのツアーも!

旅なかのじょうのHPで、いろんな日帰りツアーを行っています。

チェックしてみましょう。

ご参考になれば幸いです。ありがとうございます。

やっぱり、歩くとスッキリします。